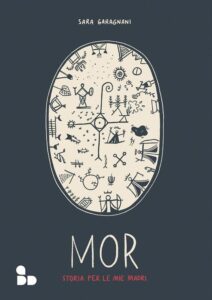

“Mor. Storia per le mie madri” di Sara Garagnani è un graphic novel (pubblicato quest’anno da add editore) che, nell’immediatezza delle immagini e nella precisione del racconto, illustra meglio di qualsiasi saggio di psicologia il peso dei traumi intergenerazionali. Li rende tangibili, concreti come una valanga pronta a travolgerci. Ho pianto molto leggendolo, immedesimandomi di volta in volta in Sara, nella madre Annette, nella nonna Inger, nella bisnonna Olga. Su su lungo una linea del tempo, in cui si accumulano rancori, silenzi, soprusi, omissioni, che non risparmiano nessuno.

Ho posto quindi alla sua autrice, illustratrice e art director, alcune delle domande che il libro mi ha suscitato, nella speranza di sollevarne tante altre in voi lettori.

Come nasce questo libro e cosa racchiude quel “per” del titolo?

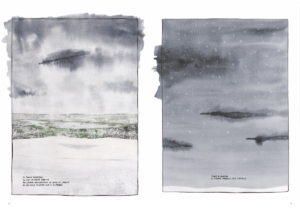

Mor nasce d’estate, nell’agosto del 2014, poco dopo un incidente gravissimo. Nasce con gli acrilici e gli acquerelli e come una specie di desiderio di azione e riscatto scatenato dall’urgenza: in quel momento la storia sembrava giunta alla sua irrevocabile conclusione e, con lei, sembrava perdersi la possibilità e il senso di dare voce a vicende silenti, nascoste, oscure, dubbie, stonate… eppure vivissime. Era forse un modo per sentire di provare a fare quel discorso, il libro, il gesto, mentre mia madre era viva.

Nasce con il prologo, come se fosse stato un accordo musicale e poi si ferma lì, per molti mesi in quella sospensione. E poi riprende seguendo l’ordine della stesura finale.

Quel “per” mi sono permessa di scriverlo quando mi sono sentita abbastanza sicura di poterlo sostenere. Quel “per” era fondamentale: era un modo, era una posizione ed era una direzione e tendeva a un incontro immaginario coi “personaggi” per restituire un punto di vista su una storia famigliare complessa, come tante. Per restituire il fatto di cercare di vedere, a mio modo e coi miei limiti certamente, le persone, senza fissarle in un ruolo, una categoria, e sempre meno, un giudizio.

Come ti sei sentita mentre trasformavi in immagini i tuoi fantasmi familiari?

In tantissimi modi! E quanti modi possibili ci sono di raccontare anche una stessa vicenda.

Nel fare questo libro parole e disegni si sono alternati: nel processo a volte “guidavano” le parole, altre i disegni. A volte le immagini venivano dalle parole e le parole dalle immagini.

Nella prima parte, “Nettan”, ho impiegato tempo a trovare “una voce” di e per Annette (l’io narrante), ho sentito forte una preoccupazione – per la responsabilità di raccontare, di mettere in bocca parole ai personaggi, di scegliere quali episodi tenere e quali no. “Segnare” il percorso, scriverlo e disegnarlo insieme, mi ha costretta a tenere una continuità anche nel modo di stare dentro la storia, di abitarla senza vie di fuga, tutto, tutto insieme. Tentare di avvicinarmi all’esperienza di mia madre in un altro modo, cercare di farlo da un “dentro” immaginario è stata una posizione diversa da ogni altra che avessi mai “abitato” nei confronti di quei contenuti. Visualizzare i paesaggi interiori ha richiesto una prossimità, una vicinanza in un certo senso, ed è stato forte.

Nella seconda parte, “Dotter”, l’io narrante è il mio. Questo ha significato una maggiore spontaneità e libertà forse, ma anche il ri-attraversamento di parti della mia storia sia come “mia” che come personaggio, vicinissima e a una distanza, contemporaneamente.

Ho sentito in alcune fasi, a seconda dei periodi che raccontavo, tante emozioni, anche rabbia e poi una sconfinata tristezza per alcune vicende, per le inconsapevolezze, per le difficoltà. Ho sentito una leggerezza che lasciavano certe parti dopo averle disegnate. Via via si è liberato un senso d’amore, non saprei come altrimenti descriverlo, una grande tenerezza, per loro, per noi.

Non credo che avrei mai potuto fare questo libro “improvvisandolo”, scoprendo io stessa cose man mano, ma il suo processo ne è valso lo sforzo proprio per quella tenerezza e una forte gratitudine verso chi è venuto prima di me.

Nella prima parte del libro, tua madre Annette, nel ruolo di figlia, dice: “A volte sapevamo cose senza saperle. Per esempio, che c’era una specie di segreto e che vederlo ci avrebbe distrutti. Anche non vederlo ci avrebbe distrutti”. Come relazionarsi quindi con i segreti di famiglia? Fino a che punto ci si può spingere?

Forse a volte quando accadono ferite e traumi molto profondi è necessaria una “distruzione” e una “ricostruzione”. Gli aggiustamenti non bastano. Come una casa con le fondamenta rotte. O un sistema con alcune premesse distorte. Una specie di “morte” e una rinascita.

Immagino che ci siano situazioni in cui questo sia possibile, seppur molto doloroso, ed altri casi in cui forse la fitta rete di conseguenze e conseguenze delle conseguenze e le tante stratificazioni nel tempo lo rendano difficilissimo.

Non credo possa esistere un “protocollo” unico, una sola strada specifica che garantisca la riuscita a tutti i “naviganti” nello stesso modo, credo ci possano essere tanti percorsi possibili di cui qualcuno ci sarà più affine e più efficace di altri, anche in diverse fasi della vita. Credo però anche che l’incontro di sé, con sé, sia sempre verso la libertà e sempre una crescita e che quando accade in modo autentico, quell’incontro, si possano aprire delle possibilità e delle vie anche inaspettate. Non credo tanto ai miracoli, ma accetto che la nostra esistenza abbia una quota di mistero, qualcosa che non comprendiamo e che riguarda anche delle risorse. Così, se è vero che qualcosa di noi ci “guida” nell’esistenza, a volte anche in modi non consapevoli come se ci fosse appunto un sapere che abbiamo ma che non sappiamo ancora ben decifrare razionalmente (intuito? Istinto? …?) allora potrei capire che le persone si aprano a se stesse quando sentono che possono reggere, o quando è necessario, o indispensabile, per… sentire di potere vivere, a pieno.

Questo non toglie che a volte “si scelga” di cambiare il minimo indispensabile… alla sopravvivenza, finendo forse per non fiorire. Per paura immagino, umanissima paura. Altre storie disfunzionali, non cambiando, vanno verso la propria distruzione. Ma non credo che questa scelta sia sempre qualcosa che le persone si dicono esplicitamente, tra sé e sé. Penso che accada più… dentro.

Così, tornando alla domanda, in questo senso c’è “distruzione” e “distruzione”.

Non so, non mi piacerebbe “essere abitata” da dei comportamenti, scegliere per ragioni in realtà diverse da quelle che credo siano, non mi piacciono le relazioni in cui uno usa l’altro per nascondersi da se stesso mentre si illude che sia un amore, non so… io personalmente, se posso e fino a dove riesco, preferisco vedere e sentire tutto. Mi sembra che non ci sia proprio paragone.

Secondo te, quanto contano nelle nostre vite le eredità familiari e quanto il libero arbitrio?

Che bellissima e grande domanda.

Contano entrambe le cose, perché ci sono.

Le eredità famigliari non le scegliamo e non possiamo evitarle, fanno parte di noi. Diventano un destino (riproducendole) se ne restiamo inconsapevoli. Sul libero arbitrio ci possiamo fare qualcosa, è un discorso aperto che dipende anche da noi. Gli stessi “noi” che hanno quell’eredità però! Che nascono da e con quell’eredità, non dei “noi” altri, immaginari, ideali. Per cui mi chiedo: quanto è libero il nostro libero arbitrio?

Il libero arbitrio non coincide con la nostra volontà né con la “forza di volontà”, la volontà è uno strumento semmai per raggiungere qualcosa che scegliamo. Mi sembra che quando ci sia la tendenza al giudizio, questo punto possa essere equivocato: “potevi anche fare diversamente, è una questione di volontà!”. È vero che si può scegliere diversamente, comportarsi in un modo o in un altro, ed è vero che c’è in ballo anche la volontà, ma la volontà non può essere un metro di giudizio e valutazione del “cosa” scelgo perché quello è su un altro piano e non si possono non considerare le specifiche condizioni e situazioni del singolo, il contesto. Qualcuno fa una scelta che sotto-sotto va contro se stesso per esempio: perché mai vorrebbe farlo?

Mi serve un passo indietro. Il libero arbitrio riguarda la “possibilità di scelta”. Ma la possibilità che ho di scegliere dipende anche dall’orizzonte delle scelte possibili che riesco a vedere, a concepire, a considerare, vale a dire dalla propria consapevolezza. Molto genericamente: se una persona cresce in un contesto famigliare complesso, stratificato, disfunzionale ed è inconsapevole di tutta una serie di dinamiche famigliari che hanno inciso su di lei, se questa persona nel suo agire nel mondo non risponde al sé profondo, ma a una “personalità costruita”, sopravvissuta anche magari, e funzionante, ma ancora piena di tutto un corredo di armature e armamenti… questa persona vedrà il mondo attraverso quelle posture e limitazioni, senza accorgersene, e non avrà ancora uno sguardo veramente libero, ma solo apparentemente libero (ed è questo che viene spesso giudicato).

E allora cosa potrà considerare come scelte possibili? Probabilmente solo qualcuna tra le scelte veramente possibili, vedrà probabilmente quelle che risuonano e rispondono a quella visione del mondo che ha, che fanno tornare i conti, quelle che le sono comprensibili e concepibili in qualche modo. Il suo libero arbitrio opererebbe quindi nell’ambito di quel destino. Non già al di fuori. Non libero.

Quindi forse non sono due poli alla pari e in contrapposizione, l’eredità/destino e il libero arbitrio.

Voglio dire, forse queste due cose non operano sullo stesso piano e non sono in competizione, ma stanno tra loro in una relazione diversa.

Così, il libero arbitrio non è uguale per tutti, e se lo è, lo è in potenza. Un po’ come la differenza tra uguaglianza e equità. Se poi facciamo entrare in campo nel discorso la società, è evidente quanto siamo condizionati e ben poco liberi.

A eccezione di tuo padre Agostino, gli uomini in questa storia sono assenti, emotivamente e/o fisicamente. Quanto ritieni diffuso quest’atteggiamento maschile e come te lo spieghi?

Credo che sia ancora troppo diffuso, che accada in diverse forme più e meno esplicite e che tocchi ogni ambito della nostra vita. Credo anche che ci riguardi tutti e tutte.

È culturale. La combo capitalismo e patriarcato c’entra profondamente con la violenza di cui mi pare pervasa tutta la società, le società, di questo tempo che abitiamo. È talmente diffusa che c’è chi finisce per non riconoscerla. È così banale da dire, ma mi pare sempre necessario!

Il ciclo della violenza garantisce il funzionamento delle sue stesse dinamiche, rafforzandosi, e protegge le dinamiche del sistema a tutti i livelli per preservarsi, da quello micro del singolo a quello macro della collettività, in tutti gli ambiti (relazioni, lavoro, educazione…), e dal piano intimo e relazionale, con se stessi e con gli altri. È un paradosso: tutti pensiamo di volere “realizzarci” e/o essere “felici”, ma poi agiamo comportamenti che ci allontanano da quelle possibilità. Neanche conosciamo bene i nostri bisogni e i nostri desideri a volte. Delegare all’esterno ciò che compete all’interno sembra il primo passo verso quella deviazione disfunzionale.

A livello individuale ciò che ci fa sfuggire alle emozioni, ai bisogni, alle responsabilità nelle relazioni, alle complessità converge in fondo in fondo, credo, verso una questione di paura. Paura di essere giudicati, di farsi vedere, di vedersi, di essere, di morire. Come se ignorarla la dissolvesse, la paura, o la risolvesse.

Paura, emozione intramontabilmente (!) difficile – e scomodissima specialmente per il maschile, che da un punto di vista subisce il retaggio di secoli di immagini e valori verso cui tendere tra cui quella che vorrebbe che l’uomo fosse abbastanza insensibile tutto sommato. Non è una richiesta esplicita, ma un sottotesto, una strategia implicita per rispondere a quella forma e in cui riconoscersi.

“Non sentire” può far sembrare tutto più facile in effetti, ma il costo umano sommerso a me sembra altissimo: il vivere a metà, o il vivere la vita di un altro, immaginario.

È incredibile quanto siamo tutti simili eppure come ognuno debba o possa, a seconda del punto di vista, trovare la propria strada, verso sé e quanto questa non abbia scorciatoie, non faccia sconti, non si comprometta a nulla e che anche quando ci sembra di riuscire a sfuggire, poi si riveli sempre una illusione.

Una società che ancora si comporta così su tanti piani e in tanti ambiti legittima i comportamenti individuali e non solleva neanche la questione, omertosamente ostacola e non promuove il domandarselo. Non è, in un certo senso, una società infantile, che non vuole crescere?

Credo che sia una responsabilità di tutti, singolarmente, vederlo nella misura in cui ci tocca, ci abita, ci riguarda e comportarsi di conseguenza, cambiare se necessario – che poi è una delle cose più difficili da fare. Generosamente. Gratuitamente. Follemente, qualcuno direbbe.

Il comportamento reale che abbiamo nelle nostre vite è il discorso più potente e efficace che possiamo. L’esempio è potentissimo e anche se ognuno conta “1” è tutt’altro che insignificante, o passivo, o zen, o che. Il verbo essere è potentissimo. È l’azione più rivoluzionaria che concepisco.

Nel tuo libro colpisce la solitudine di queste madri, accompagnata dalla complicità dei vari “testimoni”. Ci sono quindi delle responsabilità sociali nei casi di violenza familiare?

Io ho l’impressione che tutto ci riguarda, tutti.

Non posso da sola salvare il pianeta, ma faccio il mio possibile. Non posso da sola eliminare il razzismo, ma posso cercare di non esserlo io. Non posso impedire la violenza negli altri, ma posso imparare a riconoscerla e a non praticarla e sollevare la questione quando succede intorno a me. Per fare queste cose devo prima comprenderle, non solo col pensiero, ma con tutto di me. Devo accettare di sentire che riguardano anche me, in qualche modo. Perché è così, la società mi riguarda sempre: se invece penso di essere diversa, allora mi ci separo, e se comincio a pensare nei termini di un “io” o un “noi” e un “voi”, non posso che accrescere il conflitto, la divisione, il giudizio, ma così non partecipo.

La complicità di chi vede ma ignora e soprassiede è una complicità nell’esclusione, nel non riconoscimento e credo faccia sentire ancora più soli. Forse anche connota la solitudine di una particolare nota di amarezza. Perché è un discorso, quello di chi si fa complice, che va contro la vita. È un tradimento che tra l’altro sembrerebbe ferire solo chi ne è oggetto, ma in realtà ferisce anche chi lo fa, nella profonda e dimenticata alleanza tra chi si potrebbe comprendere. Sono note gravi!

Perché non ce ne occupiamo? Perché pensiamo che non ci riguardi?

Senza pensare di avere certezze o forzare lì dove qualcuno non vuole, cioè restando nel rispetto dell’altro, si possono comunque fare dei tentativi.

Poi ci sarà anche il caso che si ignori qualcosa proprio perché in qualche modo ci riguarda. E se non vogliamo vederlo e tantomeno affrontarlo in noi, allora sarà facilissimo distogliere lo sguardo quando lo si intercetta nell’altro, con una scusa qualunque universalmente accettata per lo stesso motivo, per proteggerci in primis. Ego? Così si rafforza la propria cecità (perché aumenta il peso di quello che dovremmo vedere).

Partendo dal fatto che sentire la propria responsabilità nelle relazioni possa non essere un gravame o un pericolo, ma qualcosa di desiderabile, esserci e partecipare col nostro meglio possibile, capaci di accettare che perfetti non siamo, forse può fare suonare tutto diverso.

L’amore dovrebbe essere un grande regalo e una possibilità della vita, non qualcosa da evitare, da nascondere e da cui nascondersi. Forse qualcuno dubita di meritarlo e piuttosto preferisce non conoscerlo, e per questa egoica sottrazione paga anche chi ne avrebbe bisogno. Forse qualcuno non sa come fare, non è stato educato ai sentimenti. Togliendo l’idea di colpa (ma tenendo l’idea di responsabilità) ciò che fa allontanare dall’amore sarà probabilmente anche comprensibile in fondo, ma l’amore ci chiama in gioco, è vivo, allontanarsene non è come allontanarsi dalla vita?

Il tuo libro, in qualche modo, demistifica il ruolo della “buona madre”. Nelle tue conclusioni, sollevi in proposito molte domande, tra le quali: “La violenza contro i figli è ancora un grande tabù? Forse pensare che le madri in quanto tali, sappiano essere madri ci permette di poter alzare le madri perché è così che va il mondo. Tutto è al proprio posto, no?”. Quanto pensi sia importante parlare di questi temi? Ti sembra che ci sia una consapevolezza condivisa nell’affrontarli?

Lo credo un tema importantissimo, di cui c’è tantissimo bisogno di parlare, riguarda la nostra relazione con la vita, non un trend! Una consapevolezza condivisa mi sembra ancora parecchio lontana. Gli stereotipi condivisi invece mi sembrano ancora in ottima forma purtroppo! Si sta cominciando a parlarne un po’ di più, offrendo anche varietà di punti di vista e analisi, che sono preziose.

È un tema enorme e complesso e avendo a che fare con l’origine della vita, tra le altre cose, “qualcuno” va ancora nel panico e reagisce con una pretesa di controllo sulle donne, a partire dai loro corpi.

Essere madre non può essere una pretesa e tantomeno un ricatto a doppia mandata da parte della società: “ti metto (per finta) su un piedistallo e ti adoro perché sei fantastica a fare tutto (visto che magari non hai alternativa), e hai la scienza infusa (cioè non ti riconosco lo sforzo che fai così non è oggetto di condivisione dei compiti), ma fai come dico io”, cioè, non sei veramente libera, come se la donna fosse meno di una persona. C’è una paura fantasmatica che sia di più? Mi rendo conto che è tutto ben più complesso di così, ma quello che sarebbe importante è che tutti i genitori si prendessero cura della nuova vita nell’amore (e non mi riferisco all’amore di coppia) e lo si possa fare senza dare compiti e ruoli per scontati a nessuno, restando nell’ascolto e nel rispetto di tutti, compagni, compagne, figli e se stessi.

Perchè hai scelto di raffigurare in copertina dei simboli della tradizione lappone?

I Sami sono una popolazione nomade che vive nel nord della Scandinavia con una propria lingua, una propria storia e una forte identità culturale che cercano faticosamente di preservare da secoli a fronte di tentativi repressivi, come è accaduto con gli indiani d’America e tante altre popolazioni.

Nella loro tradizione la figura dello sciamano si occupava del benessere della comunità, dove per benessere si intendeva lo stare bene del corpo, della mente e dello spirito, e lo andavano cercando attraverso diverse pratiche tra cui quelle con la voce e uno strumento: un tamburo di pelle di renna, che era la sintesi di segno, movimento e suono.

La superficie visibile del tamburo raccoglieva la storia della collettività che rappresentava, i suoi desideri, la sua identità, e veniva decorata via via nel tempo con simboli in parte codificati e in parte nuovi che disegnavano una mappa del percorso della persona-anima attraverso i tre piani dell’universo che concepivano.

L’interno del tamburo, la sua parte meno visibile, rappresentava la vita interiore dell’individuo, aveva simboli, intagli, oggetti.

Non esistono tamburi uguali tra loro.

Sapendo di un’antenata Sami mi sono chiesta per gioco: se immaginassi l’insieme delle mie antenate e dei miei antenati come una comunità, e se tutte e tutti loro fossero insieme nello stesso momento, come sarebbe il nostro tamburo?

E quale sarebbe il suo suono?